Nell’ultimo post della categoria Arte vi abbiamo parlato di Arte Povera e, in particolare, del suo esponente Giovanni Anselmo. Oggi vi presentiamo Eugenio Tebaldi: artista che, con il precedente, condivide i natali piemontesi (Alba, 1977) e, sebbene con profonde differenze nella loro ricerca, un certo interesse alla contingenza e l’approccio nell’utilizzo dei materiali.

Ho avuto modo di dialogare con lui in merito ed ecco cosa mi (ci) ha raccontato in una interessante e ricca intervista che segue.

Nel suo statement afferma che la sua ricerca è iniziata nell’area periferica di Napoli, che definisce “il luogo più plastico e mobile d’Italia”. Una città che, nell’immaginario generale, è sempre uguale a se stessa, in modo radicale, quasi ancestrale, eppure sempre diversa, in continuo mutamento.

La sua attenzione sarebbe stata attratta da altro e avrebbe sviluppato differenti tematiche in un altro luogo?

Napoli, per me, è stata ed è importantissima, continuo a pensare che sia una delle città con le caratteristiche più internazionali d’Italia, un luogo unico. Ho avuto la possibilità di creare gli strumenti necessari al tipo di sguardo che applico in ogni mia ricerca; mi ha fornito il bilanciamento all’educazione sabauda. Se dovessi semplificare: Alba, provincia piemontese in cui son nato, mi ha insegnato il valore del tempo; Napoli, il valore dello spazio; l’hinterland napoletano ed i vari margini in cui sono stato nel mondo mi hanno insegnato che il rispetto è un vezzo di chi può permetterselo.

Qual è stata la sua formazione artistica?

La mia formazione artistica inizia da bambino. Per una malattia alle ossa non potevo giocare a pallone. Vista la mia predilezione per il disegno e la pittura, mio padre e mia madre mi portarono a lezioni di acquerello. Credo di ricordare il momento esatto in cui ho capito cosa poteva essere l’arte. Partecipai ad un concorso nazionale delle Poste Italiane, indetto per fare nuovi francobolli e cartoline con i disegni dei bambini (avevo 10 anni). Feci due disegni e non sapevo decidermi; mio padre mi disse di mandarne uno a nome mio uno a nome di mio fratello. Vinse mio fratello. In quel momento ho iniziato a capire che il mondo dell’arte è una dinamica complessa.

Le sue riflessioni prendono in considerazione i sistemi economici e sociali, il materiale umano. Le soluzioni adattative di convivenza confluiscono nel come, tutti questi attori in scena, contribuiscano a modificare l’estetica del luogo. Mappando rifiuti, proliferanti cartelloni pubblicitari, abusivismo, interessi privati, una certa “arte di arrangiarsi”…

La sua sembrerebbe quasi essere un’analisi di sostenibilità ante litteram.

Il mio interesse è stato catturato ormai più di 20 anni fa dalle dinamiche marginali ed informali; da quel complesso rapporto fra legalità, economia ed apparenza che regola quelle aree in cui, lontano dai riflettori del centro, si possono forzare le maglie dell’estetica e dare forma a nuove possibilità. Queste aree e le persone che le vivono, sono spesso più rapide e plastiche rispetto alle zone centrali. Dove la legalità e lo stato lascia dei vuoti, la dinamica informale ed illegale prende forma, non sempre in modo negativo.

Se riuscissimo a parlare in astratto, ho imparato: le regole della natura dai cartelloni abusivi del Giuglianese, le dinamiche della formazione della duna mediterranea dalle spiagge gestite dalla camorra a nord di Pozzuoli, i concetti di quantistica spaziale dai vicoli della Sanità o dai Quartieri Spagnoli. Non sono io che ho fatto un’analisi ante litteram, sono questi luoghi con i loro abitanti che, 10 anni prima della raccolta differenziata, venivano a prendersi il ferro per rivenderlo.

Con il tempo ho imparato che queste dinamiche sono reali in moltissime grandi città del mondo, che i margini spesso vivono sullo spreco del centro. Con il tempo ho capito che coltivare uno sguardo ed una vita marginale è quello che mi interessa di più. Forse l’aspetto che più aderisce alla forma precaria e fragile del mio pensiero.

Oltre all’attenzione all’aspetto sociale, che emerge prepotentemente da molte delle sue opere (ad esempio, “Architetture Minime”): una meticolosa indagine sui giacigli dei senzatetto, classificati in base alle loro caratteristiche strutturali e stilistiche alla stregua di edifici tradizionali),

quanto conta la sostenibilità ambientale nella sua speculazione creativa?

Non saprei dirlo, non ho mai pensato alla natura come un elemento staccato dalla società che studio. La natura è uno degli attori in causa, per cui esiste da sempre nella mia ricerca. Ultimamente si guarda al mio lavoro per la capacità di denunciare e mettere in luce alcune dinamiche ambientali; ne rimango sempre stupito, è meraviglioso come il lavoro cambi e si plasmi attraverso lo sguardo ed il momento storico in cui va ad incidere.

Ne “Il Giardino Abusivo”, ad esempio, ho innestato le estetiche del margine che negli anni mi hanno interessato, incrociandole con ragionamenti sul fallimento del classicismo e del modernismo, con studi di botanica e di idroponica, organizzando il tutto come un giardino all’italiana con le tre aree destinate. La mia volontà era quella di costruire habitat su cui fosse sopportabile posare lo sguardo sul nostro stesso fallimento, perdonarci e da quel fallimento ripartire. Le letture del lavoro sono state moltissime e meravigliose, a volte superiori a ciò che io stesso avevo immaginato.

I miei lavori spesso vivono in una sorta di “non dichiarazione di intenti”. Se pensiamo ad “Architetture minime”, da circa 12 anni catalogo e registro le estetiche ed i posizionamenti delle strutture dei clochard. Lo faccio con un fare quasi scientifico, poi a volte le acquisto e le ricostruisco all’interno di esposizioni d’arte contemporanea. La lettura di questo lavoro è spesso di tipo sociale; ovviamente vi è un aspetto sociale importante dietro alle scelte di queste persone. Non è quello che io indago, però. Non credo che sia il compito dell’arte farlo.

Io indago la contaminazione estetica che queste tracce compiono all’interno del campo visivo, come vanno a costruire una possibile narrazione alternativa, una storia minore. Spesso nel posizionamento dei senza tetto, mi pare di scorgere delle dichiarazioni silenti. Una persona che dorme sotto le vetrine di una galleria d’arte, oppure sotto un bancomat, o ancora esattamente al fianco della camera da letto esposta esposta nella vetrina. Una sorta di guerra alla Cervantes, insomma. Una guerra contro un sistema formale, un “bug” nel sistema che potrebbe indicarci un’alternativa.

In “Anthropogenic Connection” ha preso in considerazione il rapporto tra il mondo naturale e l’invasione umana: materiali di scarto mimano e si trasformano nella vegetazione autoctona etiope. Vuole raccontarcelo?

Durante la residenza in Addis Abeba ha riscontrato un approccio differente in quella porzione di continente africano all’argomento sostenibilità?

“Anthropogenic Connection” è stata una ricerca lunga e faticosa. In totale credo che sia durata quasi due anni ed è stato il progetto con cui ho affrontato anche la prima parte della pandemia. Le condizioni geopolitiche hanno contato molto sul lavoro. La condizione di immobilismo e di frustrazione che ho sentito nella seconda parte del progetto, ha modificato il mio approccio. Ho cambiato, anche, una parte del mio pensiero.

La cosa certa è che ciò che sta avvenendo ad Addis Abeba in questi anni è una dinamica enorme e complessa, completamente al di fuori della mia capacità di comprendere. Per questo mi sono mosso su piani diversi: quello della percezione e quello della maestria. Ho percepito un territorio in cui la natura e l’uomo si relazionano continuamente in una lotta-danza, che parte dai boschi di eucalipto (importato perché serviva la legna ed oggi talmente infestante da doverlo arginare e combattere), alle piogge torrenziali che sferzano la città, immobilizzandola; la rarefazione dell’aria a 2000 metri e questo senso di adolescenza che mi ha pervaso durante tutte le mie visite nel luogo in cui pare sia nata l’umanità e risiede lo scheletro più antico del mondo.

Queste sensazioni mi hanno guidato nella stesura del progetto e nell’installazione. Per colmare il senso di incapacità di comprendere le vere dinamiche della città, e la frustrazione di essere recluso nello studio, durante le fasi finali ho utilizzato la tecnica realizzando un Herbarium che si ispira alle tavole dei viaggiatori europei di fine ‘800.

Non so se ho visto nulla di sostenibile. L’occidente importa modelli già falliti e la tutela della cultura locale e delle lavorazioni naturali è drogata da contributi a pioggia, senza un reale piano di ricaduta a lungo termine. Sono temi complessi, a cui io non ho soluzioni. Come installazione permanente ho deciso di realizzare un ponte che unisce lo Zoma Museum alla scuola primaria. Un ponte che ha come estetica le forme delle foglie e delle piante e, come materiali, i materiali della città stessa; quasi ad unire le due forze. Un ponte che da un lato è uno scivolo, diverte i bambini ed obbliga gli adulti a scegliere se compiere un’azione che li può rendere ridicoli, ma che offre un punto di vista e di avvicinamento al vero potenziale dello stato etiope e forse di tutti noi: le nuove generazioni.

Utilizza sovente materiali di recupero nelle sue installazioni site specific come in “HABITAT01”, “Il Giardino abusivo” o “Più là che Abruzzi” (e direi anche nelle tavole che le illustrano, piene di immagini d’epoca e illustrazioni vintage). In “Posthumous identity” ha scandagliato i mercatini delle pulci e i negozi di seconda mano di Bruxelles. In “Inclusio” l’illuminazione delle opere proviene da lampade donatele dagli utenti della cooperativa sociale coinvolta nel progetto. Ancora in “Seconda Chance” utilizza oggetti dimenticati e dismessi, a cui dona una seconda possibilità di lettura.

Quanto crede sia importante ed efficace il linguaggio artistico nell’avvicinare le persone alle varie declinazioni del tema della sostenibilità. Come può contribuire nella loro educazione in tal senso?

Non ho alcun interesse per il vintage in quanto tale, io cerco oggetti usati, vivi. Mi interessa la lampada della cucina di mia madre negli anni ’90, il quadretto che dal paese la ragazza ha portato con se nella grande città, la cornice in finto argento delle case dei nonni, quell’orribile regalo del matrimonio. Mi interessa costruire immagini sporche, che parlano dell’aspetto intimo e laterale che è dentro di noi; di quello spazio che non siamo disposti a condividere con nessuno e che nessuno conosce.

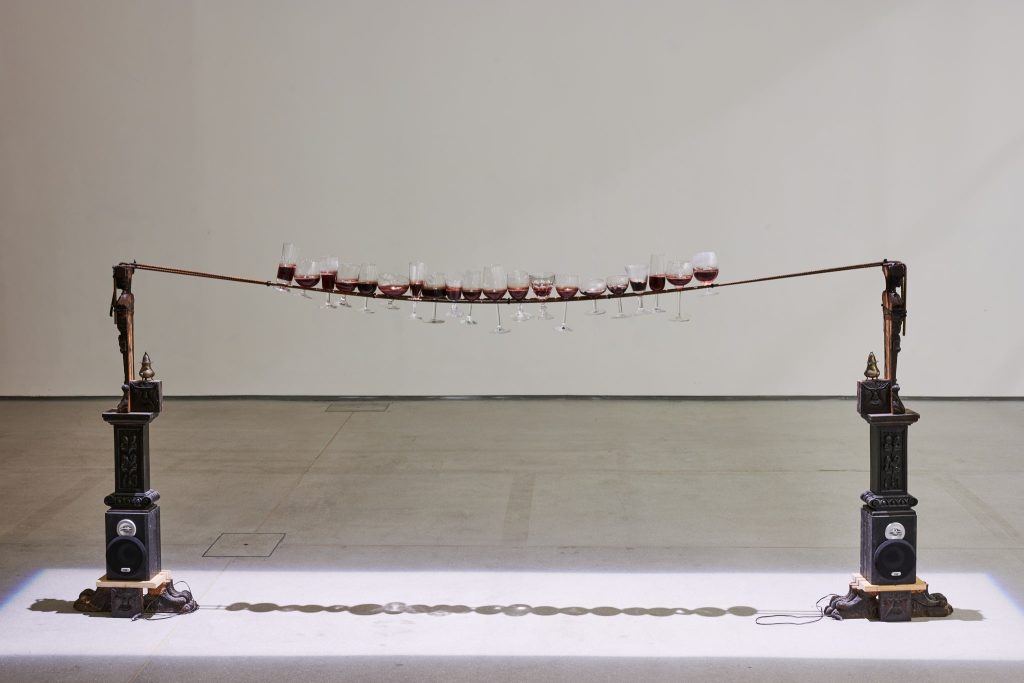

I miei lavori spesso funzionano in modo diverso in ogni persona. Vedo che i visitatori iniziano a girare per le installazioni e poi lo trovano: il loro anello, il punto di ingresso che suona solo per loro. Poi ognuno carica su questi lavori le tensioni e le attenzioni che il momento storico produce. Credo che l’unico messaggio che è costante nella mia ricerca sia quello relativo all’importanza della precarietà. Tutti e tutto è temporaneo, l’eternità è qualcosa che vive solo se si riesce a tramandare l’idea di tutela e di cura per l’elemento da conservare, per il pensiero da proteggere, per la natura da preservare ecc. La fragilità è la chiave di lettura più sincera del mio lavoro, il mio è un pensiero fragile.

A quali nuovi progetti sta lavorando per il 2022?

Il 2021 è stato un anno strano. Ho lavorato molto a mettere in pratica i concetti e le installazioni generate nel 2020, ad un ritmo di mostre quasi frenetico. Ora sto dipingendo; dipingere mi da gioia, mi permette di pensare molto, mi allena la schiena.

Ho nuovi pensieri che premono, ma spero di tenerli a bada fino a dopo l’estate.