L’Arte povera fu il movimento d’avanguardia più significativo e influente che emerse in Europa negli anni Sessanta (dal 1962 al 1972). Raggruppò il lavoro di una dozzina di artisti italiani la cui caratteristica più distintiva era l’utilizzo di materiali di uso comune. Questi potevano evocare un’epoca pre-industriale, come terra, rocce, abbigliamento, carta e corda. La motivazione è quella di provocare il pensiero lavorando con i materiali e osservandone le qualità specifiche. Queste sono opere che rifiutano il lato commerciale dell’arte e che si trasformano nel tempo, mentre i materiali si deteriorano. Nell’Arte povera l’alleanza fra opera e natura è indissolubile e il concetto di riciclo, in un contesto legato alla sostenibilità, diventa fondamentale. Si celebra, quindi, la connessione di un artista con la natura utilizzando materiali naturali. Oggi scopriremo insieme questo intrigante periodo artistico.

Come nasce e che cos’è l’Arte povera?

Nel novembre 1967, il critico italiano Germano Celant pubblica in ‘Flash Art’, una rivista d’arte contemporanea nata da poco, un articolo intitolato Arte povera. Appunti per una guerriglia. Celant prende atto dello sviluppo di un sistema che limita la libertà dell’artista, costringendolo a strategie deboli come il furto o il prestito da altri sistemi linguistici. Egli fonda la propria analisi sul concetto marxiano di lavoro alienato e, attribuisce all’artista il ruolo di eterno guerrigliero. Egli disegna un ritratto che può adattarsi a quasi tutte le strategie artistiche che si stanno sviluppando negli anni in cui scrive. Ad esempio, dall’Arte processuale alla Performance, ad alcune fronde del Concettuale.

La formula ‘Arte Povera’ voleva semplicemente indicare un ‘atteggiamento’ e non un ‘movimento’, concetto ribadito nelle diverse occasioni espositive. In seguito, ha assunto comunque valore di definizione di una corrente artistica vera e propria. Diventando, tra l’altro, un ottimo veicolo promozionale, una sorta di ‘marchio’ all’interno di quel circuito commerciale al quale gli artisti stessi dichiaravano di opporsi. Gli artisti venivano sostenuti principalmente dalla galleria torinese di Gian Enzo Sperone e anche dalla collaborazione dei galleristi Leo Castelli e Ileana Sonnabend. Abilmente rilanciata alla ripresa del mercato dell’arte nei primi anni ottanta, l’Arte povera è oggi considerata uno dei contribuiti più significativi all’arte degli anni settanta.

Tuttavia, è possibile riconoscere un elemento comune alla compagine italiana nell’approccio radicalmente antitecnologico e antimodernista ai materiali e ai processi di produzione. Questa peculiarità si giustifica, da un lato, con il ritardo italiano nel processo di industrializzazione. L’Arte povera è figlia del boom economico degli anni cinquanta e si oppone alla retorica della modernità che ha caratterizzato il decennio precedente.

Quali sono i temi dell’Arte povera?

Negli esponenti dell’Arte povera si ripropongono continuamente il dualismo natura/cultura (in Penone e in Kounellis). Fondamentale l’utilizzo di materiali tecnologicamente obsoleti e naturali (carta, legno, tessuto) o dotati di una lunga tradizione artistica (il marmo impiegato da Fabro). I riferimenti alla cultura classica (in Pistoletto e in Paolini) e il vitalismo di cui si colora il tema ricorrente dell’energia (da Kounellis ad Anselmo). La manualità che diventa per molti elemento centrale del processo creativo. Inoltre, il riferimento a forme di vita e di civiltà pretecnologiche (la struttura dell’igloo di Merz i tappetti afgani di Boetti). Infine, la presenza costante di un sostrato poetico ed espressivo.

Dove e chi: Michelangelo Pistoletto

I centri italiani che maggiormente contribuiscono allo sviluppo dell’Arte povera sono Torino e Roma. A Torino opera Michelangelo Pistoletto (1933). Esordisce nei primi anni sessanta con la serie degli ‘Specchi’, che si ripresenteranno con una certa continuità lungo tutta la sua opera. All’inizio, si tratta di ritratti dipinti a mano su una superficie metallica riflettente. Questi, evolveranno in figure umane stampate, per lo più a grandezza naturale e su varie superfici specchianti. In modo tale da confondere lo spettatore integrandolo nell’opera, insieme allo spazio in cui si trova. Gli Specchi contengono già, seppur dispiegata in una forma più tradizionale e Pop, la volontà di abbattere ogni barriera tra arte e vita.

Nel 1966 Pistoletto presenta i primi Oggetti in meno, sculture e assemblaggi privi di elementi stilistici unificanti, concepiti come l’esternazione di una particolare esperienza percettiva. A questa ricerca appartiene la Venere degli stracci (1967-1969). La copia kitsch dell’Afrodite Cnidia trasformata in sostegno per un accumulo di stracci, in un efficace incontro di alto e basso, cultura classica e massificazione.

Parallelamente l’artista fonda un gruppo dedicato alla performance (lo Zoo Group), con cui realizza diversi interventi. Essi si svolgono spesso nello spazio pubblico: è il caso di Globe. Una performance in cui l’artista fa rotolare un’enorme palla di giornale per le strade di Torino, coinvolgendo i passanti.

Piero Gilardi

Piero Gilardi (1942) con Pistoletto condivide la volontà di abbattere la separazione tra arte e vita e una forte connotazione politica. Esordisce con Tappeti natura, riproduzioni fedeli di frammenti di natura dal greto di un torrente a un campo di erba. Tuttavia, è per il suo contributo alla mostra ‘Arte abitabile’ (1966), in cui installa alcuni dimessi attrezzi da lavoro come la carriola e la sega, che Gilardi entra nel primo schieramento dell’Arte Povera per poi uscirne.

Legati a Torino, per nascita o per adorazione, sono anche diversi artisti che rappresentano l’ala dell’Arte povera più vicina alla sensibilità della Process Art americana.

Giovanni Anselmo

Giovanni Anselmo (1934) è interessato al flusso universale di energia, così come si manifesta nella natura più che nelle macchine costruite dall’uomo. Le sue opere sono spesso situazioni attive di energia, costretta in una forma statica o destinata a modificare la forma dell’opera nel corso del tempo. Direzione (1967-1968), ad esempio, è un ago magnetico incastonato in una pietra triangolare, che tende a orientarsi verso il Polo Nord. In Torsione (1968), una spranga di ferro scarica contro la parete dello spazio espositivo la spinta di ritorno esercitata da un panno di fustagno aggrovigliato attorno all’altro estremo della spranga stessa.

Nel celeberrimo Senza Titolo (Scultura che mangia), del 1968, un cespo di lattuga fresca fa da cuscinetto tra due blocchi di granito tenuti assieme da un elastico. A mano a mano che la lattuga appassisce, la tensione tra i due blocchi si allenta, fino a causare, qualora la lattuga non venga sostituita, la caduta del blocco di granito più piccolo.

Se gli elementi naturali ritornano spesso nell’opera di Anselmo, è soprattutto nel lavoro di Giuseppe Penone (1947), anch’egli piemontese, che essi, in particolare il legno, assumono, un ruolo di primo piano. Penone è particolarmente interessato alla relazione tra uomo e natura e ai condizionamenti reciproci che emergono da questa relazione.

Giuseppe Penone e il suo rapporto con la natura

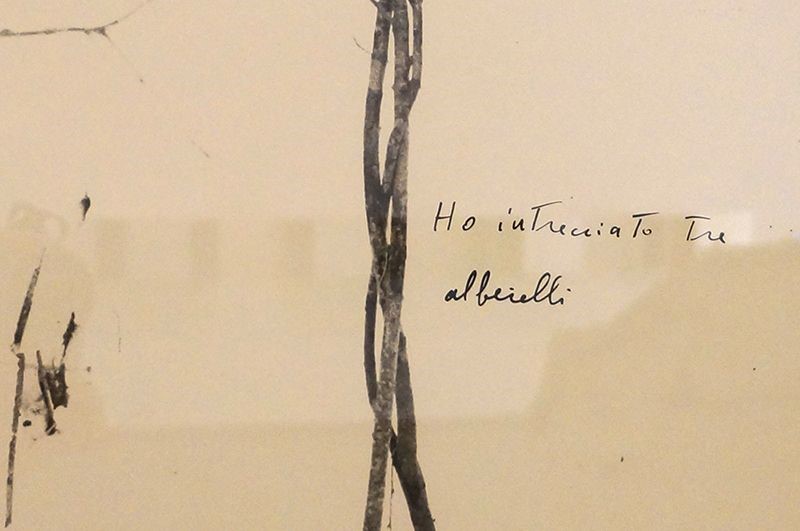

Nel dicembre 1968, giovanissimo, esegue nel bosco vicino alla propria abitazione una serie di azioni complessivamente intitolate Alpi marittime. Tutte legate alla sovrapposizione tra il suo corpo e la sua vicenda umana con il bosco e i suoi abitanti. Sono una serie di fotografie scattate dal 1968 al 1985 in cui si vede l’artista che, attraverso piccoli gesti, si relaziona con ruscelli e alberi, interferendo nella loro crescita senza però interromperla.

Cosa fa esattamente?

Fissa un calco di metallo della propria mano sul tronco di un albero, in modo che, nonostante la crescita, il segno del suo contatto sia per sempre visibile. In Ho intrecciato tre alberelli (1968-1985) Penone intreccia tre fuscelli per donare loro una forma innaturale; misura la propria altezza e la lunghezza delle proprie braccia e costruisce con quelle misure un rettangolo di pietre lungo il corso di un ruscello. Insomma, il suo corpo e i suoi gesti diventano parte integrante della crescita e dello scorrere di quello che lui chiama il “flusso delle pietre”, la crescita naturale. I tempi brevi della nostra vita sono niente paragonati a quelli lunghissimi della natura. Penone la rincorre, si mimetizza nella natura e germoglia insieme a lei.

Altre attività riguardano l’età o le dimensioni del suo corpo, come la serie Alberi, intitolata Il suo essere nel ventiduesimo anno di età in un’ora fantastica (1969). Penone prende una grossa trave abbandonata e inizia a intagliarla seguendo i cerchi di crescita dell’albero originario, fino a raggiungere quello corrispondente al suo ventiduesimo anno di età.

Con questo gioco l’artista ritrova e riporta alla luce la natura, nascosta dalla civiltà e dal suo intervento razionalizzante, ma anche una forma vitale celata nella struttura minimale della trave. Al gioco di rimandi corrispondono anche i calchi, approntati dallo scultore, di alberi secolari morti entro cui interra una nuova essenza viva.

Gilberto Zorio, tra elementi chimici e naturali

Il tema dell’energia ritorna anche nella ricerca di Gilberto Zorio (1944), i cui lavori contemplano spesso l’attivazione di processi chimici o fisici che lo proseguono nel corso della vita dell’opera. Più che alla chimica, Zorio è in realtà interessato all’alchimia in quanto pratica capace di mischiare processi scientifici e misticismo ricerca e simbolismo.

Piombi (1968) è costituito da due vasche di piombo contenenti l’una acido cloridrico riciclato, l’altra solfato di rame. Una barra di rame collega una vasca all’altra scatenando una reazione chimica che produce sali e cristalli. Spesso, nelle sue opere compaiono elementi linguistici, le parole, o iconici. Come la stella a cinque punte che allude alla dimensione metafisica. Il giavellotto, che rappresenta ciò che è mortale, e la canoa, che media tra i due regni. Tutti sempre realizzati con materiali poveri e deperibili, soggetti a variazioni fisiche o chimiche. Una delle prime opere di Zorio (1967) è una tenda, una struttura abitativa elementare in cui dell’acqua salata, colando dall’alto, modifica sensibilmente l’opera nel corso del tempo grazie all’evaporazione dell’acqua e alle capacità corrosive del sale.

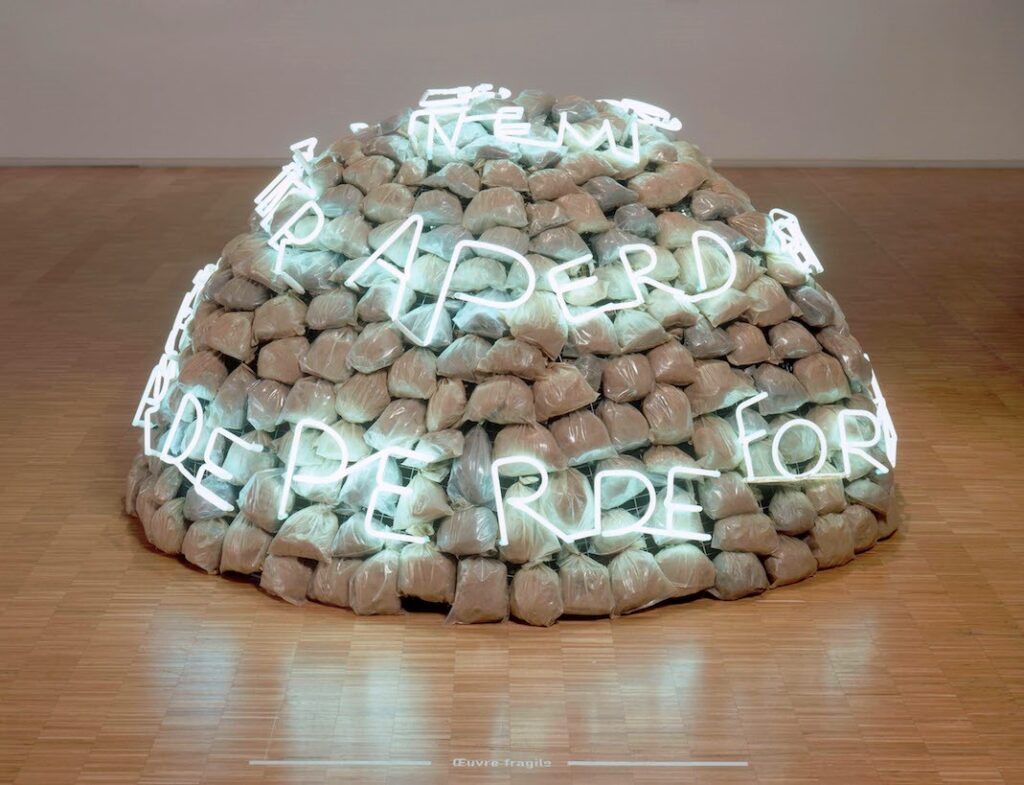

La profondità artistica di Mario Merz

Il tema dell’abitare è particolarmente caro a Mario Merz (1925-2003), milanese di nascita, ma torinese d’adozione, che, nel 1967, dà il via alla serie degli Igloo. Il suo lavoro più celebre. Dopo un esordio informale, Merz approda nel corso degli anni sessanta ai materiali poveri a un linguaggio caratterizzato da pochi segni ed elementi archetipici, che ritornano però in configurazioni sempre differenti e visivamente affascinanti: l’igloo, simbolo della perduta purezza della società preindustriale, la spirale, simbolo dell’infinito, e la serie numerica di Fibonacci, nella quale ogni numero è il risultato della somma dei due precedenti, a evocare le leggi universali della crescita.

I numeri sono di solito realizzati con neon colorati a cui Merz ricorre spesso anche per inserire nel lavoro frasi che diventano il titolo. Oggetto nasconditi, Se il nemico si concentra perde terreno se si disperde perde forza, Le case girano intorno a noi o noi giriamo intorno alle case? o il celebre Che fare? di Lenin, utilizzato per un’opera del 1968 che sembra voler commentare le rivolte in corso.

Luciano Fabro

Nelle opere, invece, di Luciano Fabro (1936-2007) le allusioni alla classicità si fanno più consistenti, estendendosi anche all’uso dei materiali tradizionali, dal marmo, al bronzo di Murano, e di tecniche di lavorazione artigianale in concomitanza con materiali poveri e moderni, all’interno di un lavoro straordinario rigore etico e concettuale. Tutto ciò è particolarmente evidente nella serie delle Italie, che Fabro inizia nei tardi anni sessanta e che lo accompagnerà per tutta la sua carriera. In effetti, il soggetto è suscettibile di una serie infinita di variazioni di materiali riciclati e configurazioni. Può essere una mappa stradale ricoperta di fogli di piombo e adagiata a terra, o una sagoma balzata in oro capovolta davanti a uno specchio.

Con Fabro si entra nella linea più fredda e concettuale dell’Arte povera, a cui appartengono anche Alighiero Boetti, Giulio Paolini ed Emilio Prini.

Alighiero Boetti: giochi di parole e significati

Alighiero Boetti (1940-1994) è una delle figure più importanti dell’Arte povera e, in generale, degli anni settanta. Boetti ha infatti partecipato a quasi tutte le collettive di questo gruppo, portando però sempre avanti la sua personale ricerca e la sperimentazione, senza identificarsi e rinchiudersi in un solo movimento. È, probabilmente, il concetto di duplicità la chiave per interpretare e comprendere la visione di questo artista che addirittura, nel 1973, decise di cambiare il proprio nome in Alighiero e Boetti, quasi come se dentro di lui vivessero due identità, opposte ma inseparabili.

Lontane dagli schemi classici della pittura, che Boetti riteneva troppo distanti dalla vita comune, le sue opere sono caratterizzate da continui cambiamenti e ricerche, sia nelle tematiche che nelle tecniche e nei materiali utilizzati.

Le vulcaniche idee di Alighiero Boetti

Dotato di una cultura complessa e variegata che spazia dalla filosofia alla matematica all’alchimia, Boetti esordisce nel 1966 con Zig-Zag. Un telaio su cui è montato un tessuto dozzinale, trovato come rifiuto, decorato da motivi astratti, in cui gioca con la tradizione astratta del Modernismo. Allo stesso anno risale Lampada annuale, una scatola nera minimalista contenente una lampadina che si accende per pochi secondo una volta all’anno, secondo un ritmo totalmente casuale.

Negli anni seguenti, Boetti manifesta un interesse crescente per i sistemi di classificazione in natura. La quantificazione di ciò che apparentemente non è misurabile: un interesse che si ritrova più volte in ambito concettuale, e che nel 1970 produce il libro d’artista Classificando i mille fiumi più lunghi del mondo. Lo stesso interesse spiega la serie delle Mappe, planisferi tradotti in arazzi ecologici in cui i confini politici di ogni paese hanno i colori della rispettiva bandiera, realizzati a partire dal 1971.

Per le mappe, così come per gli arazzi alfabetici creati negli stessi anni – in cui brevi frasi o testi più complessi, disposti a scacchiera secondo repertori diversi, si alternano a codici o sistemi alfabetici non occidentali, schemi matematici e combinatori – , Boetti si affida a manifatture afgane, un paese da cui è molto affascinato e dove trascorre parte della sua vita.

L’esperienza in Afghanistan e i coloratissimi arazzi

Durante un viaggio in Afghanistan, nel 1971, rimase affascinato dall’antica arte del ricamo a filo di lino praticata dalle donne locali. Decise quindi di commissionare il lavoro a 500 donne che lo avrebbero eseguito rigorosamente a mano: nacquero così i famosi arazzi che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.

In diversi formati, gli arazzi erano suddivisi in griglie in cui venivano inserite frasi e motti inventati dallo stesso artista. Attraverso delle parole apparentemente semplici ma di natura discordante l’artista rifletteva su aspetti di carattere politico, sociale, culturale e linguistico, invitando a sua volta lo spettatore a interrogarsi e fruire attivamente delle opere, senza subirle in modo passivo e disinteressato. In un continuo gioco di doppio speculare fatto di destro e sinistro, di alto e basso, di parole e immagini, rifletteva sulla duplicità della natura umana e della società, tra coerenza e contraddizione.

Il ‘filo’ del pensiero

La collaborazione con le tessitrici afghane durò molti anni, anche quando queste furono costrette a scappare in Pakistan a seguito dell’assedio delle truppe russe. Boetti continuò a fornire le sue precise indicazioni e la produzione non si fermò, seppur con evidenti cambiamenti tecnici, dovuti all’utilizzo delle macchine da cucito. Non cambiò però l’obiettivo principale: lo spettatore viene “catturato” dai colori vivaci e dall’apparente tridimensionalità delle opere, ma le tele hanno poi bisogno di farsi leggere, di farsi guardare. È dunque invitato a girare, a muoversi intorno, per pensare, interrogarsi e elaborare una propria interpretazione personale.

Dunque esternalizzando il lavoro, l’artista delega ai suoi collaboratori buona parte delle scelte estetiche e cromatiche, limitandosi a fornire il progetto. Lo stesso avviene per i numerosi lavori a penna biro o a pennarello fatti realizzare nel corso degli anni settanta e ottanta, su soggetti quali le mappe e il volo aereo, che affascinava Boetti per il contrasto tra disordine apparente e ordine profondo.

Il contributo di Giulio Paolini all’Arte povera

Il lavoro di Giulio Paolini (1940) si concentra inizialmente sugli aspetti basilari del linguaggio della pittura e dell’arte. In particolare, l’artista ha più volte indicato nel Disegno geometrico del 1960, una tela grezza su cui l’artista traccia, a matita, la squadratura base di ogni composizione figurativa, il punto d’origine di tutta la sua opera.

Paolini indaga l’arte e le logiche della sua presentazione museale come un sistema codificato di cui si incarica di portare alla luce, svelare o contraddire le regole. Il Giovane che guarda Lorenzo Lotto (1967), ad esempio, non è altro che la riproduzione fotografica di un ritratto di Lotto, in cui il titolo è sufficiente per spostare l’attenzione dal concetto di ritratto alle logiche dello sguardo. Un tema che ritornerà nelle numerose installazioni che hanno come soggetto calchi in gesso di statue classiche, spesso duplicati in modo tale da trasformarsi in spettatori di se stessi.

L’Arte povera ci insegna che con elementi miseri, naturali, di scarto e di rifiuto possiamo confessare e promuovere la condizione umana.

Come abbiamo visto, il mondo dell’arte non è estraneo al sempre più discusso concetto di sostenibilità ambientale. Al contrario, possiamo dire che sia il precursore del vivere e creare in ottemperanza e nel rispetto dei valori ambientali. Negli anni Settanta, dopo l’Arte povera, nasceva in America la Land Art. Essa poneva la natura al centro del discorso artistico, facendo uso di materiali naturali per comporre le opere, rendendole così deperibili. Se vuoi saperne di più ti consiglio di leggere ‘Spiral Jetty di Robert Smithson’ (https://www.thegreensideofpink.com/2020/11/11/spiral-jetty-di-robert-smithson/ )e ‘Richard Long e il dialogo con la natura’ (https://www.thegreensideofpink.com/2020/12/02/richard-long-e-il-dialogo-con-la-natura/ ).